投資方針記述書はなぜ重要か?

投資を始めるに当たり、投資方針記述書(Investment Policy Statement)を作成することは、とても重要なステップです。

投資方針記述書には、目標のリターンやリスク許容度を記載することになりますが、これらを明確にしないで投資を始めることは、どこへ到達したいかもはっきりせず、どんな危険があるかも考えずに、航海に出るようなものです。

投資商品は星の数ほどあり、金融業者が手数料欲しさにその人には適さない商品を進めてくることもあります。また株式市場は日々上昇や下降を繰り返しており、時には数十%といった暴落も発生します。実際に2009年のリーマンショックの際には、Dow平均は直近の高値から53%暴落、また2020年3月にはコロナウイルスのパンデミックにより、わずか数週間で38%暴落しました。このような暴落の際にも必要以上に動揺せずに、当初の考え方に従って合理的な判断を下す拠り所として、投資方針記述書があるのです。

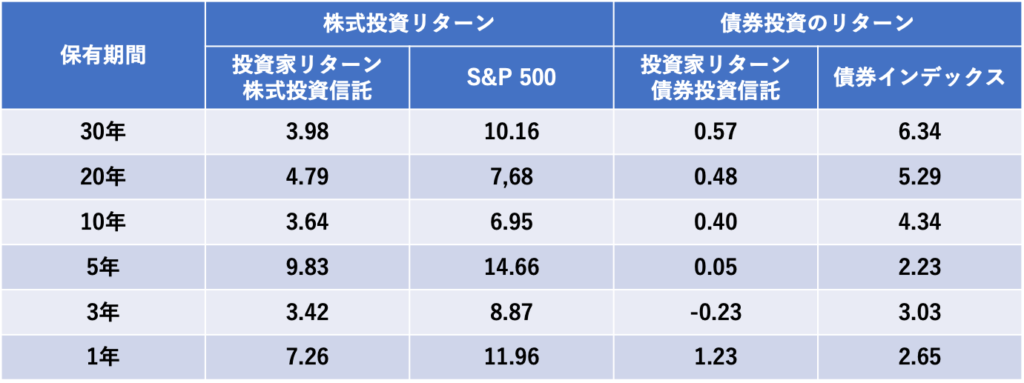

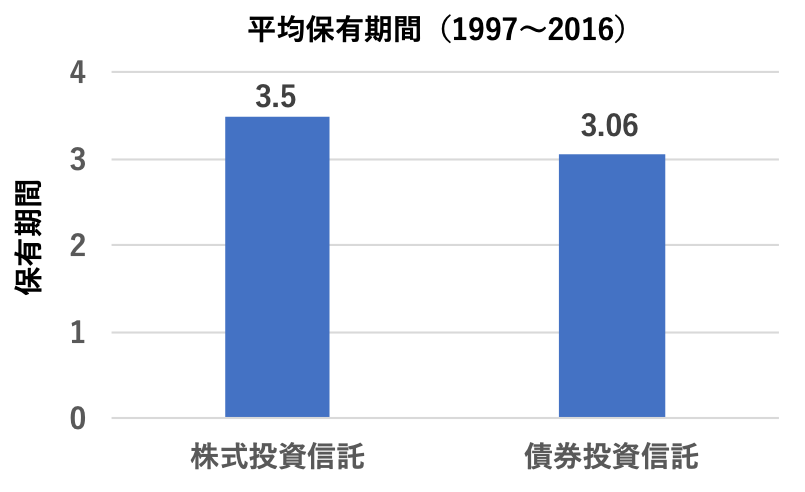

次の表に、DALBAR, Inc.が発行した市場のリターンと投資家が実際に得たリターンの調査結果を示します。驚くことに、直近10年で見ると投資家が得たリターンは市場リターンのわずか半分にしかなりません。これは何故でしょうか? 一般的な投資家は、市場が上昇すると購入し(高値で購入)、市場が下落すると売却し(安値で売却)、金融商品の保持期間もわずか3.5年となっています。これでは市場の平均にも到達することは困難です。

一般的な投資家は、なぜこのような行動をとってしまうのでしょうか? それは、人は常に合理的な判断をしているわけではなく、バイアスのかかった非合理的な判断をしてしまうことがあるからです。たとえば“損失の嫌悪”というバイアスがあります。これは “人は利益を得ること以上に、失うことを嫌う” というバイアスのことであり、このバイアスがあるために、”損失を確定させることが出来ずに、いつまでも上る見込みの無い株を持ち続けてしまう” といったことが良くみられます。このような人の本質的な性質に基づいた非合理的な経済的行動については、行動経済学という分野で研究されており、経済学者のダニエル・カーネマンが2002年にノーベル賞を受賞しています。

今日、お金は空気や水と同じように、普通の生活を送るためには無くてはならないものとなっています。このような人の安心・安全にかかわるものについては、とりわけ、合理的な判断ではなく直感的・感情的に反応することが多くなります。株式市場が暴騰と暴落をくりかえしているのを見ると、そのことが良く分かります。すでに投資を行っている人は、ご自身が保有している金融商品の価格が値上がりしたり暴落した際に、どのように感情が揺れ動くのか、体験したことがあると思います。自分の資産がどんどん目減りしていく状況で平静にいられる人は、ほとんどいないでしょう。

このような際に、感情に振り回された非合理的な反応を抑えて合理的な判断を行うために、長期的な視点に基づいた“投資方針記述書”を作成し、たとえ市場が激しく変動している時期でも、冷静にその方針を確認しながら投資を行うことが重要となります。

投資方針記述書の作成方法

それでは具体的な投資方針記述書の作成方法を説明します。基本的には、これまで『基礎からの資産運用』で説明してきた内容をもとに、次の項目を投資方針記述書としてまとめます。

(1)投資目的

(2)リスク許容度の記載

(3)投資戦略の決定

(4)リターン目標と資金配分の決定

(5)定期的な見直しルールの設定

それでは、一つずつ詳しく説明していきます。

(1) 投資目的

投資の最初のステップとして、到達したいゴールを設定します。

投資の目的としては、老後資金を準備したいのか、その場合はどの程度の生活を送りたいのか、あるいは住宅購入の頭金を貯めたいのか、ひとまず余暇に使う金額を増やしたいのか、様々な目的があるでしょう。その内容を、出来るだけ具体的にイメージしましょう。例えば老後資金であれば、現在と同じ水準の生活レベルを維持したいのか、海外旅行などフリーになった時間を使って余暇を楽しみたいのか、地方に移住してダウンサイズした生活を送りたいのか、人それぞれ、いろいろなケースがあると思います。

投資の目的として、投資方針記述書に、次の内容を記載しましょう。

・達成したいゴール

・必要な金額

・達成時期

(2) リスク許容度の記載

基礎から始める資産運用(5)で説明している、リスク許容度マップを用いて、リスク許容度(高、中、低)を示します。

合わせて、投資に関する知識、 安全資産の確保状況などのリスクを取る能力、リターンを重視するのか、リスクを回避することを重視するのか、といったリスクを取る意思も記載すると良いでしょう。

あえて記載する理由は、転職などで状況が変化した際に、あらためてリスク許容度をアップデートするためです。

(3) 投資戦略の決定

基礎から始める資産運用(5)で説明している、資産運用ピラミッドを用いて、投資戦略を記載します。

資産の保護(安全資産の確保)、資産の管理(購買力の維持)、資産の拡大について、どのようなカテゴリーの投資を行うのか(株式、債券、不動産等)を記載しましょう。

また、それぞれのカテゴリーについて、どのようなコンセプトで投資を実行するのかを記載します(個別株、アクティブファンド、インデックスファンド、米国、日本、全世界など)。

(4) リターン目標と資金配分の決定

(1)で設定した投資目的を達成するために必要な、リターン目標を算出します。必要となる情報は、目標金額、達成までの期間、現在投資に回せる金額、目標達成までに積立てる金額になります。

ここではエクセルの関数を使って、計算してみます。使用する関数はRATE関数になります。

=RATE(期間,定期支払額,現在価値,将来価値)

例として、次の数値を用います。

期間:20年

定期支払額(積立額):年間12万円

現在価値(投資額):500万円

将来価値(目標金額):2000万円

=RATE(20,-12,-500,2000)

計算結果:5.9%

積立額と投資額は、現金を消費しますのでマイナスの値を入れることに注意して下さい。これらの前提を用いた計算結果は5.9%となりました。つまり、初期投資500万円を年間12万円の積立と合わせて、20年間、年率5.9%で運用すれば、2000万円になる、ということです。

このリターン目標と、基礎からの資産運用(5)で示した、各種金融資産のリターン実績から、次の項目を決定し、投資方針記述書に記載します。

- 各種投資カテゴリー(金融資産)

- リターン目標(過去の平均値)

- 資金配分(投資金額)

- 投資期間

(5) 定期的な見直しルールの設定

投資方針記述書は、内外の状況の変化に応じて、定期的に見直していく必要があります。次のような見直しルールを設定するのが、良いでしょう。

- 定期見直し:一年に一回(12月末など)

- 大きなライフイベントが発生した時(転職、結婚、出産など)

- 市場環境が大きく変化した時(コロナによるパンデミックなど)

まとめ

みなさんもご存知のように、株式市場など金融資産は、日々値動きがあり、いろいろなニュースが流れます。投資方針記述書は、このような市場の動きに一喜一憂せず、自分の目的に向けて進むための羅針盤となりますので、十分に吟味して作成し、活用していくことが大事なポイントとなります。