新NISAも始まり、資産運用を始めたいと考えている人は多いと思います。ただ、どのように始めたらよいかのか? 損をしたらどうしようか? といった不安を持っていないでしょうか? 資産運用は、将来の家計の安定や目標達成に向けて資産を効果的に管理し、増やす方法ですが、正しい方法で始めなければなりません。この記事では、複数回に分けて、初心者向けの資産運用の基本について説明します。

総合的な資産マネジメントを始めよう!

資産マネジメントは、個人や家族の家計状況を綿密に計画し、最適化するための重要なプロセスです。欧米の富裕層は、資産のマネジメントを重視し、資産の保全と増加を図っていますが、富裕層ほど余裕がない普通の家計こそ、必要なアプローチになります。

資産マネジメントを行うことにより、将来の目標達成やライフスタイルの維持に向けた戦略的なアプローチを取ることができるのです。資産マネジメントは、財産の分散、リスク管理、税金の最適化、相続計画など多岐にわたる要素を含みます。

なぜ総合的な資産マネジメント必要なのか?

もう少し詳しく、資産マネジメントの重要性を説明しましょう。

1つ目の理由は、お金に関するゴールは人によって異なること。決められたお仕着せのゴールではなく、皆さん自身のパーソナル・ゴールこれに向かって進むことが何よりも重要となります。ゴールに必要な金額も達成までの期間も、人により全く異なりますよね。それらを反映させることが必要となります。

2つ目の理由は、お金の現状資産や負債の状況、あるいは収入支出の状況は、人によって大きく異なるためです。その人、個々人の現在の金銭状況や家族構成、就労状況を反映させることが重要です。

3つ目の理由は、お金に対する考えや価値観も人により大きく異なるからです。お金に対する考えや価値観が重要なのは資産マネジメントは基本的に長期に渡る取り組みだからです。また資産運用を行うということは、景気動向などにより価格が変動することを受け入れる、ということです。その際に自分のお金に対する考えを整理しておくことが、パニックになったり逆に有頂天になって無謀な取り組みをしたりすることを避けるために、必要なこととなります。

資産マネジメントなんて難しいのでは?

さて,いざ資産マネジメントを始めようとすると、とても難しいのでは、と考えてる方もいらっしゃるか もしれません。

資産マネジメントをどうやって初めて良いのかわからない、あるいはやっぱり損をするのは怖い、また何に投資するのは良いのか分からない、そういったお悩みを持つ方が沢山いらっしゃるかと思います。

ではどのように始めたら良いのでしょうか?

まずゴールを設定したうえで現状とゴールから必要なリターンを算出します。

次にリスク許容度を明確にしてから計画策定をスタートします。

そして適切な資産配分を決定します。この三つを行うことで総合的な資産マネジメント・プランを作成することができます。これらのステップについて詳しく説明していきます。

ファイナンシャル・ゴールの設定

まずなぜゴール設定が重要なのか、その理由について説明します。次に短期中期長期のゴールの設定、資産運用は投資期間により戦略が大きく異なりますので、短期中期長期といった考え方が重要な要素となります。その中でも特に、人生の3大支出と呼ばれる教育費、住宅費、老後費用について紹介します。最後に、これらの大きな支出の可視化についてご説明します。

何故ゴール設定は重要なのでしょうか?

第1に自分自身の価値観や人生の目標に合わせてファイナンシャル・ゴール設定をする事が大切です。具体的には、その目標の優先度、それから達成時期、必要金額、この3点を明確にすることが必要となります。住宅を優先する方もいれば、老後の安心を重視する方もいます。また海外に移住したい、といった目標を持っている方もいるかもしれません。そのようなご自身の目標について、優先度、達成時期、必要金額を明らかにすることが重要です。

第2の理由は、投資対象の選定に用いるためです。現在地とゴールが定まっていれば、適切な投資対象を選定することができます。逆にゴールが定まっていなければ、適切な投資対象を選ぶことはできません。決めるべき項目は、1. 初期投資の金額、2. 積立額、3. 許容可能なリスク、4. リターン目標、この四つを明確にしていきます。

第3に、市場や自分自身の環境変化に対して、柔軟に対応するためです。市場の状況や自分自身の状況変化に応じて、ある程度柔軟に資産運用の方針を見直していくことが必要となります。1つ目は自分自身のリスク許容度の変化、こちらは今の就業の状況ですとか、資産や収入の状況ですとか、あるいはご家族の構成ですとか、そういった変化を織り込んでリスク許容度をアップデートする必要があります 。2つ目は投資対象の見通し、こちらをモニタリングしたうえで、このままの状況で目標に到達できるかを判断します。

ゴールを設定するだけで、あなたは上位50%!?

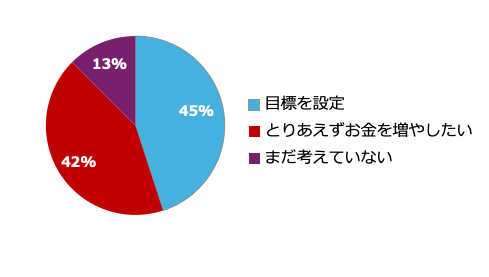

現実には、ゴールを定めずに資産運用を始める人がかなりいます。次の円グラフは資産運用に興味がある、あるいは既に初めている人に、資産運用に関する目標の設定についてアンケートを取った結果ですが、実際に目標を設定してるのは45%ということで全体の半分 にすぎません。

残りの半分の方は、目標値を定めていない、あるいはとりあえずお金を増やしたい、だけになります。目標を設定せずに資産運用始めたとしても、当然ながら目的地にたどり着けない、といった事態におちいりかねません。

ここから言えることは、ファイナンシャル・ゴールを設定するだけで、あなたは上位50%に入れる、ということになります。

短期/中期/長期のファイナンシャル・ゴール

それではまず長期目標です。長期目標は5年以上先の目標、基本的には1個から3個あげることをお勧めします。一つ目は老後資金の準備、こちらが資産運用の一番大きな目的と挙げる方が多い項目となります。次が住宅の購入、三つ目が教育資金の準備、そして四つ目としてご自身の夢や目標、このような観点から長期目標を設定していきます

次に中期目標です。中期目標は1年から5年先の目標、こちらは3から5個あげることをお勧めします。大きなポイントは、まず長期目標を達成するための仕組みづくりがポイントとなります。例えば収入に関しては収入の20%を貯金あるいは投資へ回すこと、資産に関しては全体の30%をリスク資産に投資すること、といったような形で数値目標を具体的に掲げます。それからもう一つ、「5年以内に発生する支出の準備」、こちらに関しては貯蓄あるいはリスクの低い資産をベースにして準備を行っていきます

最後に短期目標、これは1年以内の目標となります。具体的には中期目標達成に向けたアクションプラン、例えばクレジットローンの支払い、それから証券口座の開設こういったものが挙げられます。それに加えて安全資産の準備、これは生活費にかける数ヶ月分を必ず保持しておくことです。安全資産があることで、長期的に腰をすえて、資産運用を行うことができるのです。

人生の3大支出!:教育費、住宅購入費、老後資金

それでは多くの人が考えるべき、人生の3大支出と呼ばれる支出について述べます。

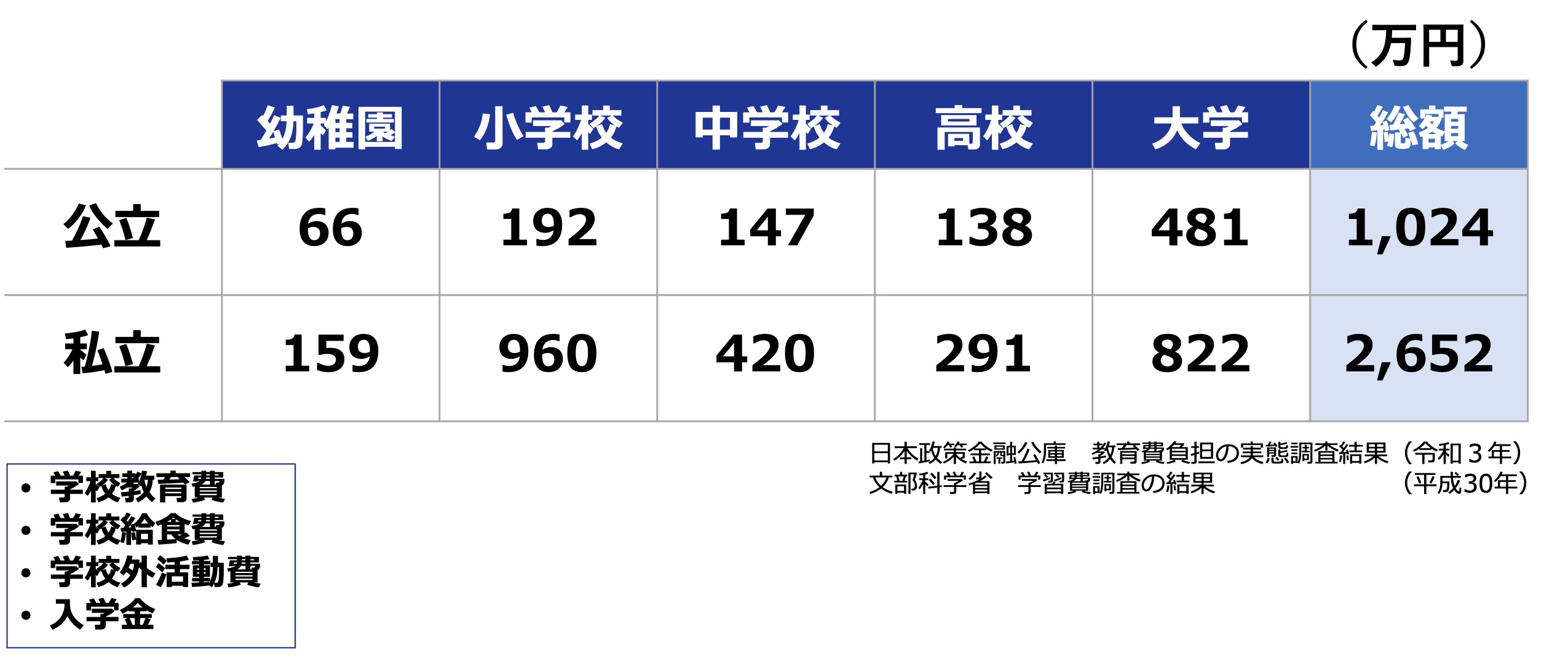

まず教育費です。次の表は公立及び私立の幼稚園から大学までのそれぞれの必要金額、内訳としては学校教育費、給食費学校外の活動費、入学金になります。公立で全てを過ごすのか、あるいは私立で全てを過ごすのか、また途中までは公立から私立に移行するのか、ご家庭の方針によって決まることなので、こちらの表の金額から今想定される進路を設定し、必要な教育費を可視化します。

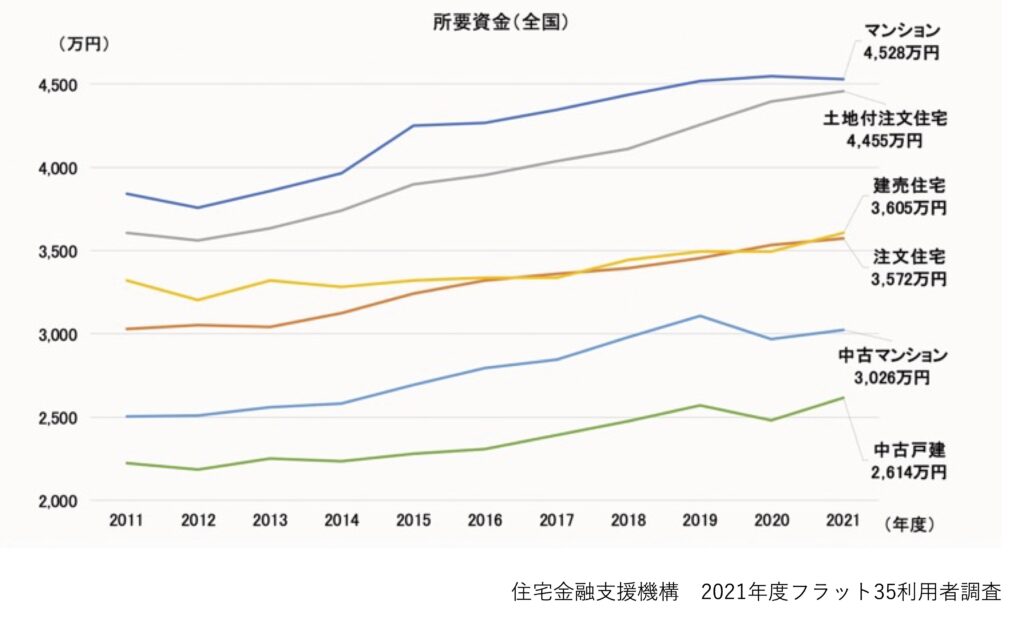

次に住宅購入費。下の図は住宅購入金額の推移になります。

いずれも費用も、2011年から2021年にかけて右肩上がりの金額となっております。住宅に関してはもちろんお住まいの地域や住宅の広さによって大きく変わりますので、ここに挙げた数字はあくまで目安となります。ご自分が住宅を購入する地域や広さなど、いろいろな条件を踏まえて、目標金額を設定します。

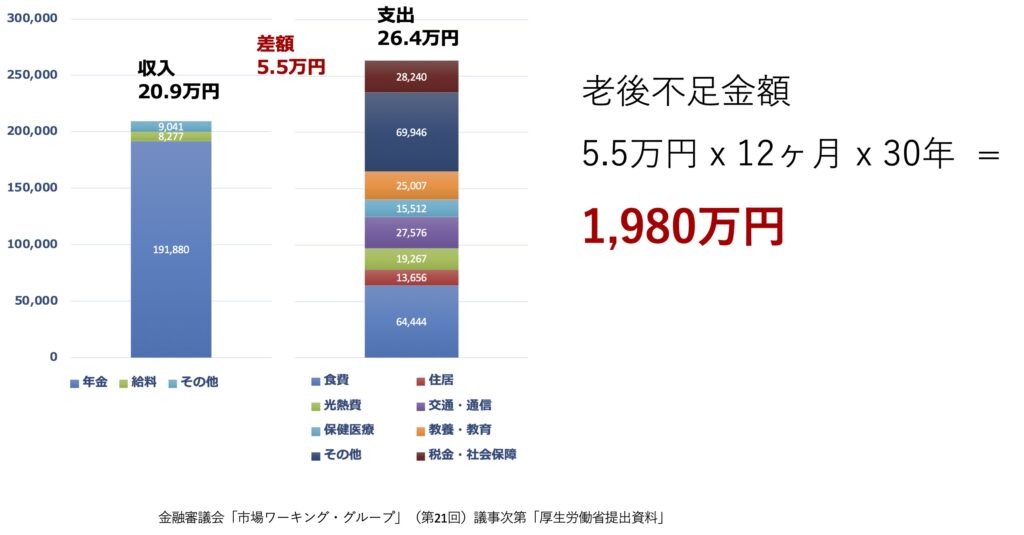

最後に老後資金になります。左の棒グラフが老後の収入であり、主に年金が中心で20.9万円、右側が支出の棒グラフであり、k食費や光熱費等で合わせて26.4万円となっております。

平均的な老後では、支出が収入を上回る状況が想定され、差額として5.5万円の不足が見込まれています。この5.5万円x 12ヶ月、さらに30年という期間を掛け算するとトータルで1983円不足するという結果となります。

こちらがいわゆる「老後2000万円問題」として、大きく取り上げられました。

大きな支出を可視化するためのゴール設定シート

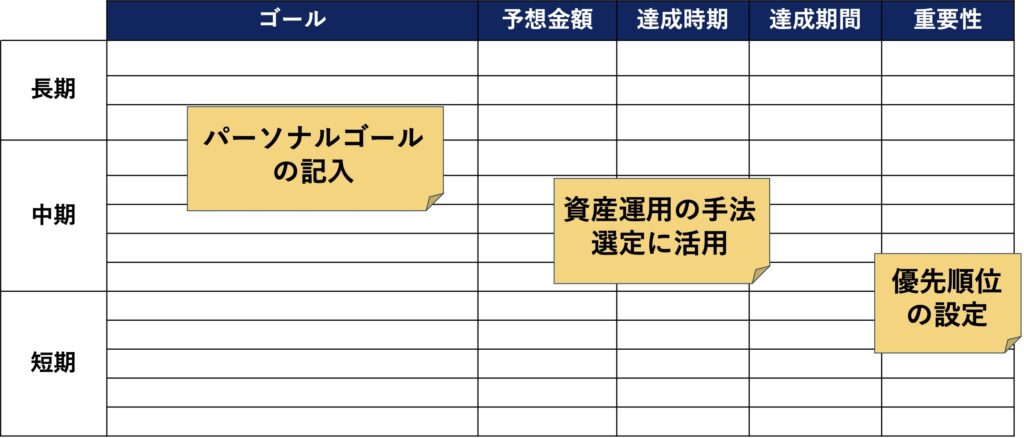

人生の3大支出も含めて、短期/中期/長期のファイナンシャル・ゴールとその達成に必要な情報を記載した、ゴール設定シートを作成します。これにより、具体的なアクション・プランにつなげることができます。

ゴール設定シートでは、長期/中期/短期に分けて、ゴール、予想必要金額、達成したい時期、達成までの期間、そして重要性を明確にしていきます。

次の表は、ゴール設定シートの例です。長期のゴールとして例えば子供の教育費(大学費用)で400万円を予想、達成時期は2035年、達成期間は今から13年、このような形で記入していきます 。

また中期目標の例では、収入の20%を貯蓄&投資へ回すために、月あたり10万円を配分する、といった目標を設定しています。

まとめ

このようにゴールを設定し、必要な予算を明確化することにより、どのような道すじを通ってけばよいのか「資産運用のロードマップ」を決めることができるのです。その方法については、別の記事で説明します。